Nel XVIII secolo Voltaire scrisse: «Là dove manca la carità, la legge è sempre crudele». L’osservazione era valida per la sua epoca, ma rispecchiava ancor di più la situazione della giustizia in età medievale. A quel tempo i malviventi non avevano certo vita facile: lo squilibrio tra la gravità del crimine e la durezza della pena era enorme. Il carcere era semplicemente il luogo dove i prigionieri erano reclusi in attesa della sentenza decisiva, non il castigo per i delitti perpetrati, così come lo intendiamo oggi; del resto tenere un condannato in prigione per anni era giudicata un’inutile spesa.

Nel XVIII secolo Voltaire scrisse: «Là dove manca la carità, la legge è sempre crudele». L’osservazione era valida per la sua epoca, ma rispecchiava ancor di più la situazione della giustizia in età medievale. A quel tempo i malviventi non avevano certo vita facile: lo squilibrio tra la gravità del crimine e la durezza della pena era enorme. Il carcere era semplicemente il luogo dove i prigionieri erano reclusi in attesa della sentenza decisiva, non il castigo per i delitti perpetrati, così come lo intendiamo oggi; del resto tenere un condannato in prigione per anni era giudicata un’inutile spesa.

Esistevano delle sanzioni di tipo economico, compresa la confisca totale dei beni o l’esilio, che per gli appartenenti alle classi agiate non costituiva una punizione molto severa, ma si rivelava assai più grave per i meno abbienti. Infatti, se evitavano così la morte nella propria patria, gli esiliati dei ceti umili, privati dei loro averi e del sostegno della famiglia, spesso andavano inevitabilmente incontro al patibolo là dove cercavano rifugio.

Ma ad abbondare nel Medioevo erano le pene corporali: frustate, marchi infamanti, mutilazioni e, naturalmente, la morte, inflitta con ogni tipo di supplizio. Abituati agli orrori della guerra e all’incertezza della vita, prede di un costante senso di insicurezza, per gli uomini e le donne di epoca medievale la giustizia si basava sull’antico “occhio per occhio e dente per dente”. Punitiva e privatistica, la pena si fondava sulla categoria etico-giuridica del taglione; era necessario pareggiare i danni derivanti dal reato, spogliando il colpevole di quei beni riconosciuti dalla collettività come valori sociali: la vita, l’integrità fisica e il denaro. La crudeltà e la spettacolarità poi assolvevano la funzione di deterrente.

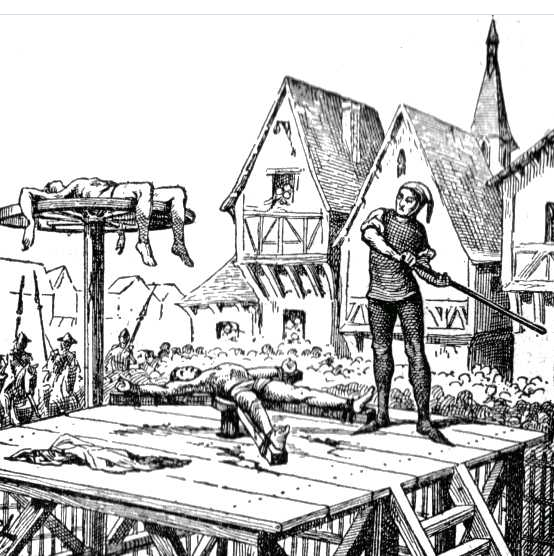

Infatti, uno dei pilastri della giustizia era proprio il suo carattere pubblico. Le punizioni dovevano servire di lezione al delinquente ma erano anche un avvertimento per il resto della popolazione e perciò avvenivano alla presenza della comunità, per mostrare a tutti che cosa comportava attentare all’ordine stabilito. Questa era la funzione della gogna, un collare di ferro legato con una catena a un muro o a un palo che si metteva al collo dei condannati, esposti per ore all’ingresso dei paesi o nelle piazze principali, perché subissero l’onta della vergogna pubblica.

L’esposizione alla gogna poteva essere accompagnata da frustate, con cui erano perseguiti molti crimini, tra i quali la blasfemia. Altri castighi comportavano la mutilazione del corpo del reo, una pratica abituale nella giustizia del Medioevo. Si considerava efficace per il suo effetto dissuasivo e rispondeva anche all’idea che occorresse punire la parte del corpo con cui era stato commesso il delitto. Così, ai ladri venivano amputate le mani, supplizio crudele inferto anche nel caso di piccoli furti se il colpevole non era nella possibilità di pagare un’ammenda. Altrettanto brutale era l’amputazione delle orecchie o del naso; quest’ultima nella Venezia del quattrocento era riservata ai sodomiti, mentre nell’Italia meridionale era prevista nel caso di adulteri o stupratori colti in flagrante.

L’esposizione alla gogna poteva essere accompagnata da frustate, con cui erano perseguiti molti crimini, tra i quali la blasfemia. Altri castighi comportavano la mutilazione del corpo del reo, una pratica abituale nella giustizia del Medioevo. Si considerava efficace per il suo effetto dissuasivo e rispondeva anche all’idea che occorresse punire la parte del corpo con cui era stato commesso il delitto. Così, ai ladri venivano amputate le mani, supplizio crudele inferto anche nel caso di piccoli furti se il colpevole non era nella possibilità di pagare un’ammenda. Altrettanto brutale era l’amputazione delle orecchie o del naso; quest’ultima nella Venezia del quattrocento era riservata ai sodomiti, mentre nell’Italia meridionale era prevista nel caso di adulteri o stupratori colti in flagrante.

Queste feroci mutilazioni servivano a identificare i malfattori, un barbaro equivalente della moderna fedina penale. Tale politica criminale aveva però un successo limitato; essa infatti spingeva i fuorilegge, i marchiati, i mutilati lontano dalla società degli uomini onesti, dove non erano più accettati, e li costringeva inesorabilmente a intraprendere ancora una volta la strada del crimine, unica alternativa per sopravvivere.

La lista delle torture inflitte è ancora lunga: non c’era alcuna pietà per i colpevoli di falsa testimonianza, ai quali la lingua veniva perforata con un attizzatoio rovente o addirittura strappata via con delle tenaglie. Un altro feroce castigo era l’accecamento, imposto per reati di violenza carnale ritenuti gravi, poiché gli occhi erano associati all’appetito sessuale. In molti casi gli occhi erano asportati con un cucchiaio e non era raro che lo spaventoso supplizio provocasse la morte del malcapitato. L’omosessualità, giudicata un atto contro natura, era punita talvolta con la castrazione: così avveniva nella Firenze del XIV secolo; senza contare che la pena nel corso del quattrocento s'inasprì fino a mutarsi in condanna al rogo, diffusa negli altri comuni italiani già dal secolo precedente.

Soprattutto a partire dal XIV secolo la pena di morte e le mutilazioni gravi divennero le misure più comuni e i giudici le imponevano ogniqualvolta si persuadevano che l’imputato costituisse una minaccia per la società. La pena capitale acquisì un nuovo significato; essa non era più lo strumento estremo destinato ai reati più gravi, ma un mezzo per liberarsi di individui pericolosi e nemmeno ci si curava troppo di verificare la colpevolezza (o l’innocenza) di un sospettato. Anche le esecuzioni divennero ancora più brutali e spietate: in Francia molti sventurati malviventi, o presunti tali, spirarono fra atroci sofferenze, immersi in calderoni pieni di olio o di acqua bollente. Sorte non meno terribile toccava ai condannati a morte per affogamento, che venivano gettati nelle acque del mare o di un fiume, dopo essere stati rinchiusi in un sacco insieme a un cane, un gatto o un gallo.

Soprattutto a partire dal XIV secolo la pena di morte e le mutilazioni gravi divennero le misure più comuni e i giudici le imponevano ogniqualvolta si persuadevano che l’imputato costituisse una minaccia per la società. La pena capitale acquisì un nuovo significato; essa non era più lo strumento estremo destinato ai reati più gravi, ma un mezzo per liberarsi di individui pericolosi e nemmeno ci si curava troppo di verificare la colpevolezza (o l’innocenza) di un sospettato. Anche le esecuzioni divennero ancora più brutali e spietate: in Francia molti sventurati malviventi, o presunti tali, spirarono fra atroci sofferenze, immersi in calderoni pieni di olio o di acqua bollente. Sorte non meno terribile toccava ai condannati a morte per affogamento, che venivano gettati nelle acque del mare o di un fiume, dopo essere stati rinchiusi in un sacco insieme a un cane, un gatto o un gallo.

Modalità punitive tanto efferate servivano alle autorità per convogliare l’odio delle masse contro i singoli fuorilegge e deviare così da sé le responsabilità per la difficile situazione economica: le esecuzioni pubbliche, talora di decine di persone alla volta, erano un macabro spettacolo che attraeva folle imponenti.

La forca era il modo più diffuso per giustiziare i rei delle classi basse, colpevoli di delitti più o meno comuni. Per loro lo strazio non terminava nemmeno da morti; i cadaveri infatti erano lasciati a penzolare per giorni come monito, in modo che tutti potessero vederli e temere una sorte simile. La decapitazione, invece, morte più rapida e reputata più onorevole, era riservata agli appartenenti alle classi elevate.

I crimini più turpi, secondo la mentalità medievale, erano puniti con la morte sul rogo, nella convinzione che il fuoco portasse la purificazione del corpo e l’espiazione dei delitti. Candidati a questa fine tremenda, oltre ai sodomiti, erano soprattutto gli accusati di eresia o stregoneria, ma anche i responsabili di azioni incendiarie gravi. Il condannato veniva solitamente legato a un palo, intorno al quale erano posti abbondanti fasci di legname a cui veniva dato fuoco. Gli infelici costretti a subire questo martirio potevano ritenersi fortunati se la morte sopraggiungeva per asfissia prima che il fuoco arrivasse a lambirne le carni.

I crimini più turpi, secondo la mentalità medievale, erano puniti con la morte sul rogo, nella convinzione che il fuoco portasse la purificazione del corpo e l’espiazione dei delitti. Candidati a questa fine tremenda, oltre ai sodomiti, erano soprattutto gli accusati di eresia o stregoneria, ma anche i responsabili di azioni incendiarie gravi. Il condannato veniva solitamente legato a un palo, intorno al quale erano posti abbondanti fasci di legname a cui veniva dato fuoco. Gli infelici costretti a subire questo martirio potevano ritenersi fortunati se la morte sopraggiungeva per asfissia prima che il fuoco arrivasse a lambirne le carni.

In Inghilterra il rogo era la pena capitale destinata alle donne colpevoli di tradimento, nei riguardi del sovrano o di qualcuno che per legge era loro superiore, come nel caso della moglie che assassinava il marito. Solo nel 1790 un decreto del parlamento inglese porrà fine a tale barbara forma di condanna sull’isola.

Senza dubbio il tradimento nei confronti del re era il crimine che suscitava l’accanimento più crudele nel momento dell’esecuzione, fino a estremi che oggi ci sembrano perfino inverosimili. Agli occhi dell’uomo medievale, ribellarsi contro un monarca significava attentare all’ordine stabilito da Dio, di cui i sovrani erano i rappresentanti sulla terra: chi aveva osato macchiarsi di un simile delitto meritava una punizione terribile ed esemplare. Una di queste era lo squartamento: le braccia e le gambe del reo venivano legate a quattro cavalli, pungolati finché non strappavano gli arti del malcapitato. Altrettanto disumana era l’uccisione per sventramento, strazio a cui fu sottoposto nel 1326 il barone Hugh Despenser il Giovane, che aveva cospirato contro la regina Isabella di Francia. Naturalmente, anche i cadaveri dei traditori rimanevano esposti a lungo, appesi per le gambe e preda delle bestie. Conveniva lasciare bene impressa nella mente di tutti la punizione che li attendeva se si fossero azzardati a violare la legge.

Fonte: National Geografic