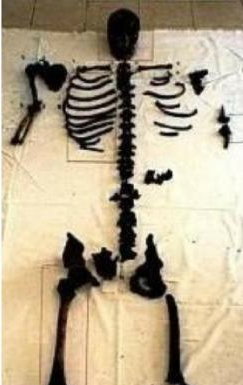

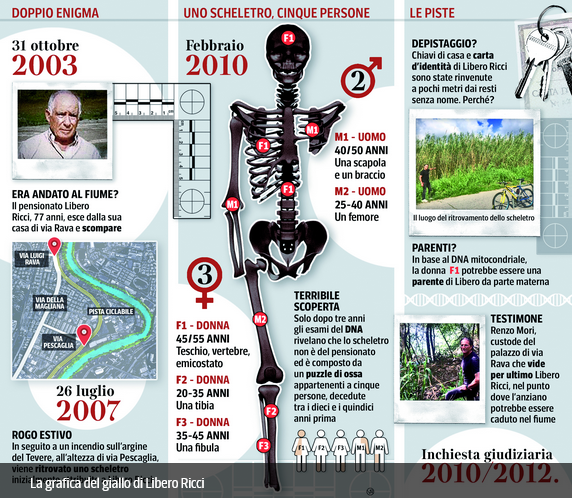

l 27 luglio del 2007, verso le 15:30, i Vigili del Fuoco di Roma intervengono in via della Pescaglia, zona Magliana, per spegnere il fuoco di un canneto vicino ad una pista ciclabile. Domate le fiamme, a seguito di sopralluogo, i pompieri rinvengono un marsupio con all’interno un mazzo di chiavi e un portafoglio, contenente un documento d’identità. Inoltre, poco distante dal marsupio, scoprono, lungo il muro perimetrale di un magazzino che limitava una piccola estensione di terreno, uno scheletro umano annerito e bruciacchiato pressoché completo: il teschio era spostato di qualche metro, forse per via dei getti d’acqua che lo avevano allontanato, il resto delle ossa conservano i loro normali rapporti anatomici. Poco dopo sul luogo dell’incendio arrivano il medico legale, professore Cipolloni, e gli uomini della polizia scientifica per i sopralluoghi, il fotosegnalamento e per le operazioni di recupero dello scheletro: teschio, spina dorsale e costole, parti ossee delle gambe e delle braccia.

l 27 luglio del 2007, verso le 15:30, i Vigili del Fuoco di Roma intervengono in via della Pescaglia, zona Magliana, per spegnere il fuoco di un canneto vicino ad una pista ciclabile. Domate le fiamme, a seguito di sopralluogo, i pompieri rinvengono un marsupio con all’interno un mazzo di chiavi e un portafoglio, contenente un documento d’identità. Inoltre, poco distante dal marsupio, scoprono, lungo il muro perimetrale di un magazzino che limitava una piccola estensione di terreno, uno scheletro umano annerito e bruciacchiato pressoché completo: il teschio era spostato di qualche metro, forse per via dei getti d’acqua che lo avevano allontanato, il resto delle ossa conservano i loro normali rapporti anatomici. Poco dopo sul luogo dell’incendio arrivano il medico legale, professore Cipolloni, e gli uomini della polizia scientifica per i sopralluoghi, il fotosegnalamento e per le operazioni di recupero dello scheletro: teschio, spina dorsale e costole, parti ossee delle gambe e delle braccia.

Il medico legale, nell’immediatezza, ritiene che si tratta di un singolo individuo poiché non vi sono ossa in sovrannumero. La carta d’identità, rinvenuta tra le sterpaglie, appartiene a Libero Ricci, pensionato.Ottenuto il via libera dal magistrato di turno i resti umani sono trasferiti nella camera mortuaria dell’ospedale della Capitale, in attesa dell’esame cadaverico. Il caso, a prima vista, sembra semplice. Lo scheletro ritrovato non può che essere di Libero Ricci, a rafforzare l’ipotesi è anche il ritrovamento, sempre all’interno del marsupio, di una chiave che apre l’abitazione dello scomparso. Libero Ricci, classe 1926, era scomparso misteriosamente, dal 31 ottobre 2003, dopo essere uscito dall’appartamento al settimo piano di via Luigi Rava 7, in cui abitava con la moglie Emilia, nella zona Portuense alla Magliana.

L’uomo, all’epoca della scomparsa aveva 77 anni e aveva lavorato come artigiano decoratore per tantissimi anni con ditte al servizio del Vaticano.

La storia della sua scomparsa è molto simile a quella di tanti altri uomini e donne che svaniscono nel nulla e di cui si perdono definitivamente le tracce: al fenomeno delle persone scomparse ho dedicato un apposito articolo “I morti senza nomi” nel numero 280 del febbraio 2020. La Procura di Roma, sul ritrovamento dei resti del cadavere, apre comunque un’inchiesta per omicidio e occultamento di cadavere. La notizia del ritrovamento della carte d’identità, delle chiavi e dello scheletro viene comunicata ai figli dello scomparso.

La storia della sua scomparsa è molto simile a quella di tanti altri uomini e donne che svaniscono nel nulla e di cui si perdono definitivamente le tracce: al fenomeno delle persone scomparse ho dedicato un apposito articolo “I morti senza nomi” nel numero 280 del febbraio 2020. La Procura di Roma, sul ritrovamento dei resti del cadavere, apre comunque un’inchiesta per omicidio e occultamento di cadavere. La notizia del ritrovamento della carte d’identità, delle chiavi e dello scheletro viene comunicata ai figli dello scomparso.

I familiari, però, trovano assai particolare che il loro congiunto sia andato a finire in quel canneto. Inoltre, trovano strana un’altra faccenda, ovvero che i vestiti e le scarpe rinvenuti, o meglio quel che ne è restato dopo l’incendio, non corrispondono a quelli indossati dal signor Ricci il giorno della sua scomparsa. Richiedono, quindi, all’autorità giudiziaria l’esame del DNA delle ossa ritrovate per accertare che sia effettivamente il loro padre.

Il magistrato, dopo aver appurato la sussistenza dei presupposti, accoglie la richiesta e dispone l’estrazione del DNA e il confronto con il codice genetico dei figli del Ricci. Sembrerebbe un esame di routine, quello scheletro, vestiti o meno, appartiene allo scomparso Ricci. Lo dice la logica: il marsupio è suo, lo scheletro è lì, lui è scomparso proprio in quei luoghi!

La polizia, nel frattempo, ha stabilito che l’incendio molto probabilmente è stato di origine dolosa.

Nel 2010, dopo quasi tre anni, finalmente arrivano i risultati dei test del DNA. Il DNA ricavato dalle ossa ritrovate, comparato dapprima con quello del figlio di Libero Ricci, Claudio e successivamente con quella della sorella di Claudio e figlia dello scomparso, danno esito negativo. Le ossa non appartengono a Libero Ricci (il cui DNA al 50% era stato, appunto, campionato dai figli), ma sono i resti di cinque individui differenti: 3 femmine, classificate in “F1”, “F2”, “F3” e 2 maschi, catalogati in “M1” e M2”, le cui morti sono avvenute in un arco temporale che va dal 1989 al 2006.

Nel 2010, dopo quasi tre anni, finalmente arrivano i risultati dei test del DNA. Il DNA ricavato dalle ossa ritrovate, comparato dapprima con quello del figlio di Libero Ricci, Claudio e successivamente con quella della sorella di Claudio e figlia dello scomparso, danno esito negativo. Le ossa non appartengono a Libero Ricci (il cui DNA al 50% era stato, appunto, campionato dai figli), ma sono i resti di cinque individui differenti: 3 femmine, classificate in “F1”, “F2”, “F3” e 2 maschi, catalogati in “M1” e M2”, le cui morti sono avvenute in un arco temporale che va dal 1989 al 2006.

L’Istituto di Medicina Legale di Roma attribuisce il teschio, le vertebre e l’emicostato destro, con la particolarità dei denti usurati ed esiti di fratture costali, a una donna tra i 45 e i 55 anni, la cui epoca della morte risale tra il 2002 e il 2006 e che verrà appunto classificata come “F1”. La tibia destra appartiene a “F2” una seconda donna, deceduta tra il novembre del 1992 e il febbraio del 1998, di una età compresa tra i 20 e i 35 anni.

La fibula destra appartiene alla terza donna “F3”, morta tra il 1995 e il 2000, tra i 35 e i 45 anni.

Il resto delle ossa appartengono a due uomini: scapola e arto superiore destra è attribuito a “M1”, morto tra il 2002 e il 2006, tra i 40 e i 50 anni di età e il femore destro a “M2”, tra i 25 e i 40 anni, morto tra il 1986 e il 1989.

Partono le ricerche tra le persone scomparse tra il ’92 e il 2006 a Roma, ma non vengono riscontrate corrispondenze. A seguito dell’esito dei risultato del DNA la Procura della Repubblica di Roma avvia una nuova indagine per omicidio volontario plurimo e occultamento di cadaveri. In definitiva, seppur non tutte le ossa sono state sottoposte all’esame del DNA, nessuna risulta appartenere a Libero Ricci.

Gli inquirenti formulano diverse ipotesi sull’identità di colui che ha lasciato le ossa nel luogo del ritrovamento. Inizialmente si pensa ad un necrofilo, un ladro di tombe, magari impiegato nel settore delle pompe funebri o del cimitero, qualcuno che abbia avuto accesso alle spoglie dei morti. Ma secondo il professor Cipolloni, il medico legale che esaminò i resti, l’ipotesi è da scartare. Sulle ossa, infatti, non sono presenti tracce di zinco o altri materiali con cui di solito vengono fabbricate le bare. I resti, inoltre, risalgono a epoche molto lontane tra loro, il che significa che il collezionista ha operato per molti anni e forse in diverse regioni d’Italia.

Nel 2017 il DNA di F2, la più giovane delle donne le cui ossa sono state usate per disegnare lo scheletro romano, è stato comparato con esito negativo con quello di Alessia Rosati, ventunenne scomparsa a Roma il 23 luglio del 1994. Nulla si sa, invece, dell’ignoto collezionista, la cui identità rimane, tuttora, un mistero.

L’inchiesta per omicidio e occultamento di cadavere è stata archiviata nel 2011, non prima, però, di aver svelato una impressionante verità dai risultati del DNA mitocondriale: F1, la donna a cui appartengono il teschio e la spina dorsale dello scheletro è legata da un vincolo biologico di parentela con la mamma di Libero Ricci, Rebecca Moscato, morta nel 1987.

L’ipotesi del serial killer appare inverosimile perché manca la ripetitività delle azioni: mancano elementi dal 2007 a oggi e l’intervallo tra un’ipotetica uccisione e l’altra appare eccessivamente lungo per un assassino seriale. Dagli elementi raccolti nel corso delle indagini è molto più plausibile la tesi, sostenuta anche dal medico legale, che si possa trattare di un necrofilo collezionista che si è sbarazzato dei suoi macabri cimeli. Non si può però non tenere conto che chi ha ricomposto la struttura ossea ha sicuramente una perfetta padronanza dell’anatomia umana, in quanto nella ricostruzione dello scheletro non vi è nessun osso che compare più di una volta. Nonostante questo mese ricorrano tredici anni dal ritrovamento dello scheletro, ad oggi restano tanti interrogativi.

- I resti umani delle cinque persone sono il risultato di 5 omicidi?

- L’autore, nel ricomporre lo scheletro con i resti umani di persone diverse, si è voluto fare gioco degli investigatori come nel film “Il collezionista di ossa” o ha voluto lasciare agli stessi degli indizi per ricostruire l’identità delle vittime?

- In ultimo, è solo una coincidenza che “F1” risulta avere parentela con Libero Ricci, l’uomo scomparso?

Un cold case tutto italiano che va ben oltre la trama del film statunitense.